Museumsschätze

In loser Folge zeigen wir an dieser Stelle einzigartige Objekte und Artefakte der Aschersleber Stadtgeschichte:

Margit Jäschke - Eine Ausstellung zum Finden und Sammeln.

Die Künstlerin Margit Jäschke (*1962) verbrachte 2018 ihr „Heimatstipendium“ im Museum Aschersleben. In dieser Zeit setzte sie sich besonders mit den Themen „Sammeln“ und „Finden“ auseinander.

Margit Jäschke wurde 1962 in Halle geboren und studierte von 1983 bis 1991 an der Hochschule Burg Giebichenstein Kunst und Design im Fachgebiet Schmuck bei Renate Heintze (1936-1991) und Dorothea Prühl (*1937). 1991 machte sie dort ihr Diplom und ist seitdem als freischaffende Künstlerin tätig. Von 1992-2001 unterrichtete an ihrer ehemaligen Ausbildungsstätte und nahm währenddessen an diversen Ausstellungen und Stipendien teil: Zum Beispiel beim internationalen Arbeitsstipendium in New York 2010 oder der Ausstellung der Galerie Slavik in Wien im Jahr 2009. 2002 und 2007 wurde sie mit dem Grassi Preis ausgezeichnet.

Während ihrer Zeit im Museum Aschersleben schuf sie u. a. mehrere Broschen, die neben den Fossilien in der Paläontologischen Studiensammlung Prof. Dr. Schmidt zu finden sind.

Die Broschen können in der obersten Etage des Museums zwischen Muscheln, Bernsteineinschlüssen und Schneckenhäusern gefunden werden. Vier sind es an der Zahl. Sie bestehen aus Metall und Keramik. Ihre Formen greifen die Fossilien, die sie umgeben, auf: Kunstvoll gedrehte Schnecken scheinen sich nur durch ihr Material, ein mattes Silber, von den echten Urzeitschnecken zu unterscheiden. Ein in Metall gefasster Edelstein auf einer glasierten Fliese wirkt wie eine Libelle, die sich zum Abflug bereitmacht. Man muss schon genau hinschauen, will man die Kunstobjekte von den Fossilien unterscheiden. Auch eine Textilarbeit Jäschkes sowie eine Bodenplatte aus Messing im Arkadengang des Museums sind zu finden.

Die Fossilien, die es Margit Jäschke besonders angetan hatten, gehören zur Memorialsammlung des Paläontologen Prof. Dr. Martin Schmidt. Diese umfasst ungefähr 13.000 Exponate und zählt zu den bedeutendsten Fossiliensammlungen Mitteldeutschlands. 2011 wurde die Ausstellung in das UNESCO Geopark-Netzwerk aufgenommen. Unter den Objekten befinden sich zahlreiche Einschlüsse, Inkohlungen und Abdrücke, aber auch ein 1,7 Millionen Jahre alter Stoßzahn eines Tertiärelefanten, ein 4m langer versteinerter Fischsaurier und das mumifizierte Ohr des berühmten Beresowka-Mammuts aus dem Naturkunde-Museum in St. Petersburg, welches 1901 bei einer Expedition in Sibirien entdeckt wurde.

Prof. Dr. Karl Martin August Schmidt, 1863 in Aschersleben geboren, war Paläontologe und Konservator, der besonders für sein Hauptwerk „Die Lebewelt unserer Trias“ bekannt ist. Schmidt studierte Geologie und Geografie, aber auch Zoologie an den Universitäten Heidelberg, Berlin und Göttingen. In letzterer promovierte er 1893 im Geologischen Institut. Von 1895-1901 hielt er sich an der Preußischen Geologischen Landesanstalt (PGLA) und der Bergakademie Berlin auf und wurde 1896 Mitglied der Deutschen Geologischen Gesellschaft.

Ab 1903 befand sich Prof. Dr. Schmidt in der Geologischen Abteilung des königlichen Württembergischen Statistischen Landesamtes in Stuttgart, wo er insgesamt 15 geologische Karten hinterließ. In Stuttgart lehrte dieser dann auch ab 1912 an der Technischen Hochschule, als Professor der Paläontologie. Vor seiner Pension 1925 und der Rückreise nach Tübingen trat er 1918 das Amt des Direktors der Württembergischen Naturalversammlung in Stuttgart an. 1935 zog er dann zurück in seine Heimatstadt Aschersleben, kartierte allerdings weiterhin in Württemberg, wo er zahlreiche Abhandlungen, darunter auch sein Hauptwerk, verfasste. 1946 zog er nach Blankenburg und verstarb dort ein Jahr später. Seine Studiensammlung aber hatte er noch zu Lebzeiten dem Museum Aschersleben geschenkt.

Die Sammelobjekte Jäschkes können während der Öffnungszeiten des Museums (Di - Fr und So von 10 Uhr bis 16 Uhr, Sa von 14 Uhr bis 17 Uhr) ganz im Zuge des Themas gefunden und betrachtet werden.

Walter Buhe: Ein Aschersleber Künstler

Walter Buhe wurde am 26. Mai 1882 in Aschersleben als Sohn des Kaufmanns Heinrich Buhe geboren. Schon früh zeigte sich seine künstlerische Begabung und so zog es ihn nach seinem Abitur am Gymnasium Stephaneum zur Papierwarenfabrik von H. C. Bestehorn, wo er 1898 eine Ausbildung in der Lithographie, einer grafischen Drucktechnik, begann. Durch ein Stipendium der Ramdohr-Stiftung wurde es ihm möglich, von 1904 bis 1910 an der Königlichen Kunstgewerbeschule in Berlin zu studieren. Dort wurde er von Professor Emil Orlik in Grafik und Malerei geschult und stark von ihm geprägt.

Facettenreicher Maler

In seiner Heimatstadt war er überall bekannt, sah man ihn doch ständig mit seiner Baskenmütze wie er neue Kunstwerke fertigte. Buhe schuf eine Vielzahl an unterschiedlichen Werken, von Plakaten, Briefmarken, Aquarellen und Holzstichen hin zu Illustrationen für Tageszeitungen und Bucheinbände. Seine Arbeit unterlag impressionistischen Einflüssen. Für Künstler dieser Zeit nicht ungewöhnlich widmete er sich vor allem der Darstellung bäuerlichen Lebens, aber auch städtischen Szenen.

Seine erste Anstellung als Lehrer konnte er an der Berliner Kunstschule verwirklichen. Zwischen 1916 und 1918 arbeitete er als Illustrator bei der "Wilnaer Zeitung" in Vilnius, der heutigen Hauptstadt Litauens. Ein Teil der in dieser Zeit geschaffenen Illustrationen wurden im Frühjahr 2023 in der litauischen Nationalgalerie ausgestellt. Dafür hat das Museum Aschersleben die Werke nach Litauen verliehen.

Ab 1920 wirkte Walter Buhe 27 Jahre lang als Professor für angewandte Grafik an der Akademie für graphische Künste in Leipzig. Nach 1945 unternahm er viele Studienfahrten, insbesondere in die osteuropäischen Staaten.

Ein Leben lang seiner Heimatstadt treu

Walter Buhe war stets eng mit seinem Geburtsort Aschersleben verbunden. So schuf er nicht nur zahlreiche Illustrationen für städtische Schriften, sondern entwarf 1953 zur 1200-Jahr-Feier der Stadt eine Bildmappe mit 12 Aquarellen Aschersleber Sehenswürdigkeiten und Denkmäler wie dem Hennebrunnen am Rathaus, der Stephanikirche und dem Halken. Für das Gymnasium Stephaneum fertigte er die bemalten Glasfenster der Aula mit Darstellungen und Persönlichkeiten aus der Stadtgeschichte an. Zudem gestaltete er die Festschrift zur 600-Jahr-Feier des Stephaneums im Jahre 1925 und den ersten Band der "Lebensbilder großer Stephaneer".

Am 16. Mai 1957 wurde er Ehrenbürger von Aschersleben.

Gestorben ist Walter Buhe am 22. Dezember 1958 in Leipzig. Beigesetzt wurde er auf dem Friedhof in Aschersleben.

Text: Marvin Baatz

Die stillende Maria von Aschersleben

Gütig blickt sie drein, die stillende Gottesmutter auf dem Altarretabel, das in der Dauerausstellung des Museums zu sehen ist. An ihrer entblößten rechten Brust saugt der nackte Jesusknabe, halb sitzt er auf ihrem Schoß, halb hat sie ihn umklammert. Ein prächtiges, blau und golden gefärbtes Gewand ziert Maria. Zwei Engel senken links und rechts über ihr eine Krone auf ihr Haupt. Der rote Apfel in ihrer Hand soll den Sündenfall, aber auch die Vergebung der Sünden symbolisieren; die goldene Kugel in der Hand des Knaben die Unvergänglichkeit. Die Statue des heiligen Stephanus ziert den linken Flügel des Retabels; barfuß und mit einem Buch in der Hand steht er für die Verkündigung des Christentums. Auf dem rechten Flügel ist wohl Bischof Nikolaus zu sehen, die Hand zum Segensgruß erhoben.

Das Katharinenhospital

Ursprünglich blickte die Maria lactans den Kranken des Katharinenhospitals entgegen. Im christlichen Mittelalter gehörten ein Kunstwerk und sein Standort eng zusammen. Schauen wir uns also an, in welcher Umgebung das Altarretabel einst aufgestellt war:

1211 stiftete der Mönch Theoderich das Hospital am östlichen Stadttor (heute Ecke Breite Straße/ Augustapromenade). Es ist die erste urkundlich belegte Einrichtung dieser Art in Aschersleben. Urkunden belegen, dass Halberstädter Bischöfe über viele Jahrzehnte hinweg das Katharinenhospital immer wieder reich beschenkten – ein Beleg für die hohe Bedeutung, die der Ort innehatte.

Mittelalterliche Hospitäler waren meist kirchliche Einrichtungen und verfügten über kein medizinisch geschultes Personal. Mönche und Nonnen übernahmen als Akt der christlichen Fürsorge die Versorgung der Kranken und Alten und boten ihnen Erholung, ausgewogene Ernährung und regelmäßiges Baden. Für die Heilung von Krankheiten war Gott zuständig: „… denn ich bin der HERR, der dich heilt“, heißt es in der Bibel (2. Mose 15,26). Zentraler Bestandteil des Hospitals war die Kapelle, die der heiligen Katharina und dem heiligen Georg geweiht war. Wie in mittelalterlichen Kirchen üblich, waren hier wahrscheinlich mehrere Altäre aufgestellt. Der größte, wohl auch der Hauptaltar, ist der Katharinenaltar, der sich heute ebenfalls im Städtischen Museum befindet. Das Retabel mit der stillenden Maria könnte zu einem kleineren Nebenaltar gehört haben. Die Kranken, aber auch die pflegenden Ordensschwestern und -brüder baten an den Altären um Heilung und Vergebung der Sünden und erhofften sich besondere Fürsprache durch die Heiligen, denen der Altar gewidmet war. Die stillende Maria dürfte vor allem Frauen mit gynäkologischen Problemen und Gebärenden Trost gespendet haben.

Ein kunsthistorisch bedeutsames Werk

Das Retabel entstand wohl um das Jahr 1415 in der kunsthistorischen Epoche der Spätgotik, in der Altäre dieser Art beliebt waren. Seinen Weg ins Aschersleber Museum fand er nach dem Abbruch der Kapelle des Katharinenhospitals um 1885. Denn obwohl das Museum erst 1908 gegründet worden war, bestand seit den 1880er Jahren eine kleine Sammlung in den Räumen des Rathauses. Ob sich das Retabel dort befand oder wo es sonst gelagert worden sein könnte geht aus den Unterlagen des Museums aber nicht hervor.

Das Motiv auf dem Ascherslebener Altar ist gleich in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich – zeigt es die Gottesmutter nicht nur stillend, sondern gleichzeitig auch während der Krönung. Die Kombination dieser beiden Motive findet kaum weitere Beispiele in der gotischen Kunst.

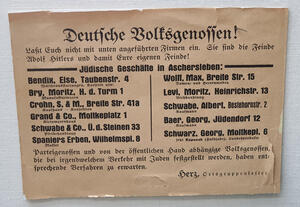

Schild als Zeugnis des nationalsozialistischen Boykotts jüdischer Geschäfte in Aschersleben

In der Dauerausstellung des Aschersleber Museums finden sich einige Zeugnisse zur Geschichte der Jüdinnen und Juden. Unter anderem zeugt ein Schild von dem Hass, der ihnen in der NS-Zeit entgegengebracht wurde: „Lasst euch nicht mit unten aufgeführten Firmen ein“, mahnt es. Unter den aufgelisteten Firmen findet sich auch das Kaufhaus S. & M. Crohn in der Breiten Straße 41a. Es wurde von Hermann Crohn, später von seiner Frau Alice betrieben.

Die Geschichte der Aschersleber Juden im Museum

Das Städtische Museum Aschersleben setzt sich dafür ein mahnend an die Verfolgung der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger zu erinnern. Noch in diesem Jahr wird die Dauerausstellung deshalb um ein ganz besonderes Ausstellungsmöbel ergänzt: Ein alter Schrank lädt dazu ein, in seinen Schubladen die Geschichte der einst aktiven, schon seit dem Mittelalter bestehenden jüdischen Gemeinde zu entdecken; aber auch, wie Antisemitismus auch heute noch in der Gesellschaft verbreitet ist.

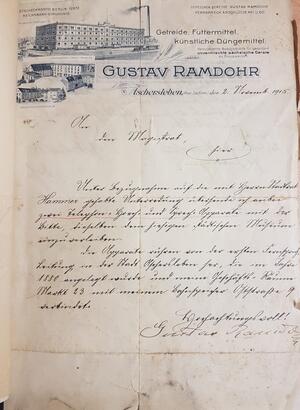

Bei Anruf Ramdohr

Das erste „Telephon“ der Stadt ging bereits 1915 in den Besitz des damals noch recht jungen Aschersleber Museums über. Der Firmengründer Gustav Adolf Ramdohr persönlich überließ dem Magistrat der Stadt Aschersleben den „Horch- und Sprech-Apparat“ mit der Bitte, diesen dem Museum „einzuverleiben“. Dies bezeugt ein Originalschreiben vom 2. November 1915 in dem G. A. Ramdohr die Übergabe des Telefons bestätigt.

Nach Ramdohrs Privatanschluss dauerte es noch einige Jahre bis zur Einrichtung des öffentlichen Fernsprechverkehrs. 1887 wurden in Aschersleben Fernsprechanschlüsse mit dem Postamt und untereinander verbunden. Im Sommer des gleichen Jahres waren 32 Anschlüsse hergestellt, darunter vor allem die wichtigsten Firmen der Stadt wie die Papierwarenfabriken H.C. Bestehorn und G. Gerson, die Seifenfabrik Kuntze, die Maschinenfabrik Billeter und Klunz, die Braunkohlengruben, die Kaliwerke und die Zeitung „Anzeiger“. Zwei Jahre später erhielt Aschersleben eine Telefonverbindung nach Berlin. Die Redaktion des „Anzeiger“ führte das erste Gespräch mit einer Berliner Zeitung. In den folgenden Jahren erhöhte sich die Zahl der Fernsprech-Einrichtungen weiter. Für 1900 sind bereits 168 Anschlüsse für die mehr als 27000 Einwohner der Stadt nachgewiesen.

Das älteste Telefon der Stadt kann in der stadtgeschichtlichen Ausstellung bestaunt werden.

© Aschersleber Kulturanstalt

© Aschersleber Kulturanstalt

© Aschersleber Kulturanstalt

© Aschersleber Kulturanstalt

© Marvin Baatz

© Marvin Baatz

© Marvin Baatz

© Marvin Baatz

© Johanna Bremer

© Johanna Bremer

© Aschersleber Kulturanstalt

© Aschersleber Kulturanstalt